В Москве открылись две уникальные выставки: "Походный иконостас" и "Иконопись Ростова"

В Музее имени Андрея Рублева при поддержке Музея русской иконы имени Михаила Абрамова открылась масштабная выставка, посвященная ростовской иконописи XIII–XVI веков. Этот проект знакомит зрителей с богатейшей художественной традицией одного из древнейших городов Руси — Ростова Великого, который был не только духовным, но и культурным центром своего времени.

На выставке представлено около 50 уникальных экспонатов из крупнейших музеев России, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Исторический музей, Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль", а также частные собрания. Каждый экспонат несет в себе частицу великого наследия, сохранившегося сквозь века.

Ростов Великий: художественный центр средневековой Руси

Ростовская епархия с древности была одним из главных форпостов христианства в Северо-Восточной Руси. Ее влияние простиралось далеко за пределы Залесских земель. В этом регионе сформировалась самобытная художественная школа, вобравшая в себя византийские традиции и местные особенности. Даже после окончательного присоединения к Московскому княжеству в 1474 году Ростов продолжал сохранять свою уникальную манеру письма.

Особенность ростовской иконописи заключается в удивительном сочетании утонченного лиризма, мягкости пластики и особенного колорита. В ранних памятниках XIII–XIV веков он насыщенный и глубокий, напоминающий "пламенеющий свет", а в произведениях XV–XVI веков — нежный, приглушенный, словно "тающий". Эти особенности можно проследить на примере представленных на выставке икон и рукописей.

Центральные экспонаты выставки

Одним из самых ранних памятников, представленных на выставке, является уникальная рукопись XIII века — "Апостол толковый" из собрания Государственного Исторического музея. Этот манускрипт был создан в 1220 году по заказу ростовского князя Василько Константиновича и епископа Кирилла I. Его художественное оформление напоминает греческие иллюминированные рукописи, что свидетельствует о тесных связях Ростова с Византией.

Настоящей сенсацией выставки стала икона "Святитель Николай Чудотворец" середины — третьей четверти XIV века, принадлежащая коллекции Музея русской иконы имени Михаила Абрамова. Она была обнаружена в 1967 году в часовне деревни Кялованьга на реке Онеге, в Архангельской области, вместе с иконами архангелов Михаила и Гавриила. Все три образа входили в единый чин, объединявший фронтальные и деисусные изображения. Их художественная манера указывает на влияние ростовской традиции, распространившейся далеко на север, вплоть до Кольского полуострова.

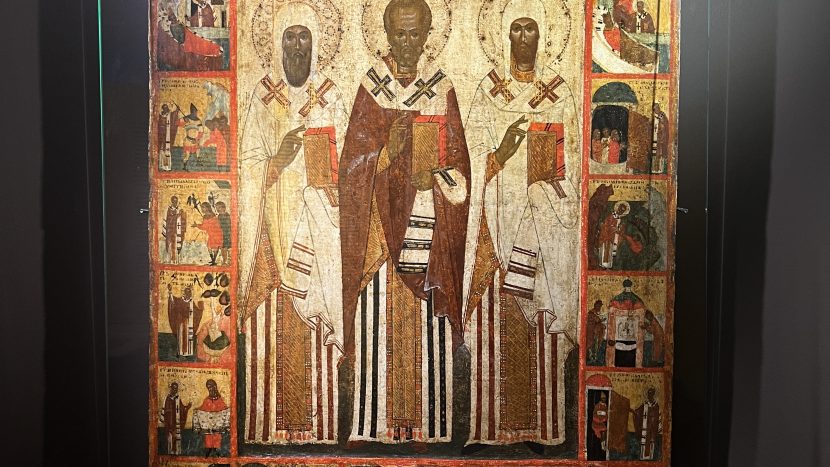

Особого внимания заслуживает поясной деисусный ряд конца XV века из села Поникарово, входящий в собрание музея-заповедника "Ростовский кремль". На выставке представлены семь из тринадцати икон этого ряда. Эти произведения поражают своей ясностью рисунка, тонкостью колорита и возвышенной духовностью. Особенно выделяется образ святителя Леонтия Ростовского, чей энергичный силуэт и жест словно передают силу и непоколебимую веру этого проповедника, обращавшего в христианство языческие племена Залесской Руси.

Новые открытия и реставрационные находки

Выставка стала не только демонстрацией великих произведений прошлого, но и площадкой для научных открытий. Так, изучение двусторонней иконы святителя Николая Чудотворца конца XV — начала XVI века позволило обнаружить следы крепления привесок и креста-мощевика, что свидетельствует об особом почитании этого образа.

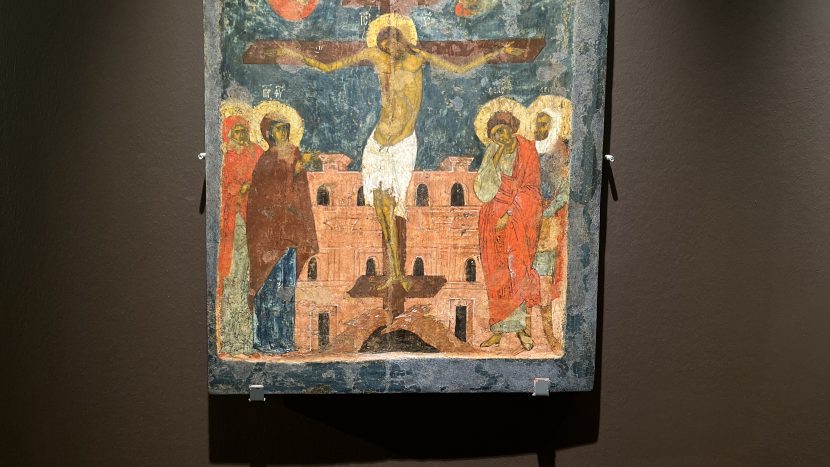

Также после долгой реставрации была раскрыта икона "Распятие", на которой изначально был записан совершенно другой сюжет.

Не менее интересным стало исследование иконы "Святая Троица" конца XV века. Ранее она считалась произведением тверской школы, однако детальный анализ стиля и техники письма позволил отнести ее к числу "классических" ростовских памятников. Это открытие стало результатом многолетней работы специалистов по атрибуции произведений древнерусской живописи.

Походные иконостасы: духовные спутники странствий

Также в Музее имени Андрея Рублева 20 марта открылась выставка "Походный иконостас. Произведения XVI–XVII веков из музейного собрания и коллекции Г. Татинцяна". Экспозиция посвящена редкому явлению русского церковного искусства – походным иконостасам, использовавшимся в военных походах, паломнических путешествиях и дальних странствиях.

Походные иконостасы: символ веры в дороге

Музей имени Андрея Рублева представляет уникальную экспозицию, посвященную походным иконостасам — редким произведениям русского религиозного искусства, которые на протяжении веков сопровождали воинов, паломников и монахов в их странствиях. Эти миниатюрные храмы, созданные в XVI–XVII веках, использовались как для личной молитвы, так и для проведения церковных служб вдалеке от родных храмов. Выставка предлагает редкую возможность увидеть шедевры, которые ранее не были известны широкой публике, и погрузиться в мир православной традиции, где иконостас является видимым символом единства земной и небесной церкви.

Дорога и вера: зачем нужны были походные иконостасы

Походные иконостасы появились на Руси в конце XV века и изначально представляли собой уменьшенные копии традиционных храмовых иконостасов. Эти складни были не просто реликвиями – они служили духовной опорой тем, кто отправлялся в дальние путешествия. Воины брали их в походы, паломники – в святые земли, монахи – в свои странствия. Миниатюрные иконостасы помогали сохранять духовную связь с родным храмом, где бы человек ни находился.

Походные церкви использовались для совершения молитв, исповеди, покаяния и даже отпевания умерших. Их могли передавать из поколения в поколение, особенно среди старообрядцев, которые особенно ценили такие реликвии. Эти небольшие, но величественные иконостасы напоминали путешественникам о доме, укрепляли их веру и давали ощущение присутствия Бога в самых отдаленных уголках земли.

Сокровища выставки: живопись и резьба

На выставке представлены три походных иконостаса XVI–XVII веков, выполненные в различных техниках. Среди них – уникальный комплекс из пятнадцати створок из собрания коллекционера Г. Татинцяна. Этот памятник стал настоящим открытием, поскольку ранее был неизвестен ни специалистам, ни широкой публике.

Живописный походный иконостас: диалог веков

Походный иконостас из коллекции Татинцяна представляет собой складень, состоящий из пятнадцати узких створок, разделенных на три яруса. В нем можно увидеть традиционные деисусный, праздничный и пророческий ряды, характерные для русских иконостасов. Каждое изображение находится в специальном углублении – ковчеге, что подчеркивает его особую значимость.

Интересно, что створки этого складня первоначально принадлежали трем разным походным иконостасам XVI–XVII веков, но в более позднее время были объединены в единый комплекс. В результате его композиция немного нарушена – в праздничном ряду отсутствуют некоторые двунадесятые праздники, но зато добавлены сцены Страстного и Пасхального циклов, а также житийные эпизоды Иоанна Предтечи.

Самые ранние фрагменты этого походного иконостаса относятся ко второй четверти – середине XVI века и выполнены в среднерусских художественных традициях. Эти образы несут в себе молитвенную силу, прошедшую сквозь века, и позволяют нам взглянуть на религиозное искусство в его подлинном, живом воплощении.

Резные складни: искусство в миниатюре

Помимо живописных, особое место на выставке занимают походные иконостасы, выполненные в технике резьбы по дереву. Они часто создавались из редких пород древесины, привозимых издалека, например, кипариса.

В экспозиции можно увидеть два таких произведения из собрания Музея имени Андрея Рублева.

- Новгородский складень конца XVI века, вырезанный из кипарисового дерева, поражает тонкостью работы. Его сюжеты объединяют деисусный, праздничный и пророческий ряды, что делает его уменьшенной копией настоящего храмового иконостаса.

- Трехстворчатый московский складень конца XVII века отличается более свободным расположением сюжетов. В центре композиции помещен Голгофский Крест, а по сторонам – сцены Страстного и Пасхального циклов, двунадесятые праздники, Деисус, образ святителя Николая Чудотворца.

- Этот складень интересен тем, что резные изображения были вставлены в особые ячейки, покрытые тонкими пластинами слюды. Однако со временем слюда почти полностью утратилась, а в конце XVIII – начале XIX века складень подвергся поновлению: его залевкасили и расписали темперными красками, изменив первоначальный облик.

Эти две экспозиции открывают перед зрителями разные грани русской иконописи. Величие ростовской школы все желающие могут оценить до 25 мая 2025 года в Музее им. Андрея Рублева (по адресу: Москва, Андроньевская площадь, 10). А личную молитвенную традицию походных складней до 20 апреля 2025 года. Не упустите шанс увидеть эти редкие памятники древнерусского искусства вживую!

Материал, фото и видео: медиа-волонтеры издания Мария Кузнецова, Валерия Давиденко.